Autor del artículo:

Colaborador:

Asesor ingeniero de minas:

INDICE:

- Introducción

- La sal: el petróleo de la antigüedad

- La sal se vendía en el estanco de Casa Salada

- Las salinas de La Puebla de Castro

- Aprovechamiento de las salinas por los reyes de Aragón durante la Edad Media

- El Estanco de la sal

- Estructura tradicional del salinar

- Biografía

1. INTRODUCCIÓN

La sal es un producto que apenas destaca en las estanterías de

alimentación de los supermercados, su precio es irrisorio y las revistas, los

profesionales y programas de salud desaconsejan continuamente su consumo. Esta

irrelevancia y mala prensa es reciente, de las últimas décadas. Antes fue muy

diferente, llego a ser uno de los elementos más apreciados y prestigiosos del

poder y del comercio. De la relevancia que alcanzó la sal trata el presente

artículo y veremos el aprovechamiento de ella en La Puebla de Castro durante

los siglos pasados a la luz del contexto histórico-económico.

En el s. XVII existían dos explotaciones salineras en La

Puebla de Castro: una en el paraje denominado “Las Salinas” y otra en Fuen

Salada (en el inicio del Barranco de Fuen Salada) junto al yacimiento

arqueológico del cerro Calvario.

Fuen Salada, sin duda,

abasteció de sal a la ciudad hispanorromana de Labitolosa y a los asentamientos que en la misma zona se

establecieron posteriormente: el castillo visigodo de Muns habitado por la famila

Uskara y el mítico Bahlul ibn Marzuq,

el poblado moro de Mialica y el hins

musulmán de Muñones o Castro Muñones.

Sin embargo no fueron éstas las únicas salinas que se explotaron.

Durante la Edad Media tanto la Real Casa de Castro como el Abadiado de Castro hicieron,

temporalmente, aprovechamiento de otras

salinas situadas en territorios de su influencia: Aginaliu-Juseu, Calasanz

y Peralta (Castillón, 1985); e incluso

de las importantes salinas de Naval (Torres,

2005).

En el artículo encontrarán la palabra “Estanco” en dos de sus acepciones. Por un lado como prohibición de

la venta libre de un determinado producto cuya explotación, distribución y

precio está reservada en exclusiva al Estado; en concreto aquí define el monopolio que ejerció el Estado sobre

la sal (producto estancado) y la

potestad de poder ceder parcialmente dicho monopolio a particulares. El segundo

significado hace referencia a la tienda

o punto oficial de venta de

productos estancados: la expendeduría autorizada para la venta de la sal.

El Estanco de la sal,

decretado por Felipe II en 1564, supuso la expropiación de todas

las salinas del reino de España (en Aragón

no fue efectivo hasta principios del s.

XVIII). Se cerraron la mayoría de las salinas, entre ellas las dos de La

Puebla de Castro, el Estado pasó a gestionar las más rentables y a vender la sal

en expendedurías autorizadas. El estanco

o “toldo” de venta de sal de La

Puebla de Castro lo regentaron los de Casa

Salada.

La abolición del Estanco de

la sal llegó en el año 1869; algunas de las salinas operativas se

devolvieron a sus antiguos propietarios, otras se subastaron, se autorizó la

reapertura de antiguas salinas clausuradas y la creación de otras nuevas.

Con el desentacamiento,

La Puebla de Castro, de sus dos antiguas salinas, recuperó solo el manantial de

Fuen Salada, con un caudal bastante menguado.

Aun así, alcanzaba para uso doméstico de

los vecinos, aliviando la economía de subsistencia en la que vivían la

mayoría de las familias. El agua salada era recogida y transportada por las

mujeres en cantres (cántaros) que llevaban

apoyados en la cadera y a la cabeza, sobre un pañuelo o un

benzello (vencejo) enroscado, más cómodo que el transporte en caldereta. En las

casas se almacenaba en pequeñas tenalletas (tinajas) con tape de madera.

Durante la cocción de guisos de olla (coles, verdura, pella…), en lugar de

salarlos con sal, se les añadía un cacillo de agua de Fuen Salada. También se

utilizaba para preservar alimentos en salazón, sobre todos las olivas.

|

| Mujer transportando agua en cántaros. Autora de la foto: Pilar Sotelo Álvarez. |

El siglo XX trajo el

fin de Fuen Salada. Superada la época de la postguerra civil, llegaron las

décadas del desarrollo económico y la producción industrial de sal. Con las mejores condiciones de vida, el incremento

de la renta per cápita y un precio más que asequible de la sal de mesa, el

manantial perdió su utilidad. En torno al año 1970 pasó al olvido. La tierra arrastrada por las tormentas y la

creciente maleza acabó cegando la fuente y ocultando su localización. En el año

2021 solo un habitante de La Puebla de Castro recordaba su ubicación exacta, Antonio Ferrer Torres de Casa Benarda.

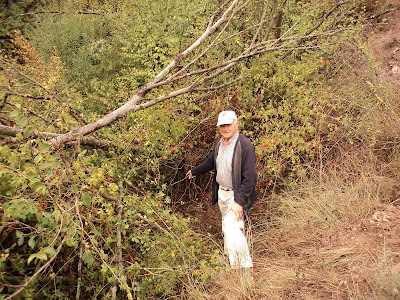

Recientemente, Antonio Ferrer Torres, a sus 88 años de edad, ha guiado entusiasta una expedición de

Informadores Turísticos Locales y colaboradores para señalarles el

emplazamiento del manantial. Con las primeras intervenciones de desbroce ha aflorado un pequeño e ilusionante caudal

de salmuera; el experto pueblense en geología Víctor Ciutad Buetas de Casa el Cortante ha confirmado la calidad de la misma.

|

| Fuen Salada. Afloramiento de un pequeño caudal de salmuera tras las primeras intervenciones de desbroce del manantial. Autor de la foto: Pedro Bardají Suárez. |

Los Informadores Turístico Locales de La Puebla de Castro, entre sus próximas actuaciones, tienen

previsto terminar de desbrozar Fuen Salada y su entorno, y habilitar una ruta circular a pie que permita llegar

hasta el manantial, contemplar de cerca la pintoresca Peña Roya, los restos de

calzada romana y los misterios de la ciudad hispanorromana de Labitolosa.

En los siguientes capítulos

trataremos: capítulo 2, la

importancia que la sal ha tenido para el ser humano desde la antigüedad; capítulo 3, la sal, durante el

Estancamiento, se vendía en el estanco de Casa Salada; capítulo 4, origen y localización

de las salinas de La Puebla de Castro. Los dos siguientes capítulos abordan dos

periodos históricos del aprovechamiento

de la sal: capítulo 5, uso de la

sal por los reyes de Aragón durante la Edad Media; capítulo 6, el periodo del Estancamiento. El artículo finaliza, capítulo 7, con una descripción del

funcionamiento tradicional de un salinar de la provincia de Huesca.

2. LA SAL: EL PETROLEO DE LA ANTIGUEDAD

Un denominador común que los historiadores encuentran presente en

todas las épocas de la historia y en cualquier región del mundo es la búsqueda de fuentes de sal o de sistemas

de abastecimiento de la misma para el consumo humano y animal; yacimientos

de sal gema, manantiales salados de interior y el agua del mar.

Las razones son evidentes, la sal es un nutriente esencial en la

dieta diaria para la supervivencia del ser humano y de su ganado, se ha

utilizado para la conservación del pescado y la carne, para condimentar los

platos, para usos médicos, incluso en ceremonias y rituales religiosos; es el

mineral de los 14.000 usos (Calvo, 2017).

|

| Salazón de jamones de cerdo. Foto de Secadero La Serranía, publicada en https://identidadaragonesa.wordpress.com/2015/09/08/el-jamon-de-teruel/ |

Francisco Castillón Cortada (Castillón,

1985), historiador y sacerdote, nos aporta un dato de la importancia de la sal

en el Imperio Romano: cada soldado

de las legiones, además de su paga recibía un “salario” (una moneda para comprar sal). Aquella moneda, para ser intercambiada por sal

“salarium argentum” o dinero de sal, con la que se completaba el pago de sus

servicios, es el origen del término actual “salario”.

Juan Miguel Rodríguez Gómez (Rodríguez,

2015), catedrático de Nutrición y Bromatología de la Universidad Complutense de

Madrid, sostiene que la sal fue, en los

siglos pasados, como es actualmente el petróleo y sus derivados, un

elemento de consumo básico que todos precisan adquirir, sobre el que los gobernantes no pueden resistirse a

cargar impuestos.

Desde el imperio Romano y durante toda la edad media, la necesidad

de obtener liquidez para financiar campañas militares, realizar obras públicas,

pagar deudas y afrontar otros gastos llevó a los gobernantes a apropiarse de

parte y progresivamente de toda la producción de sal de sus territorios.

Justificaban esta expropiación por causa de utilidad pública, para evitar

abusos en el comercio y la venta, siendo el verdadero motivo la obtención de

suculentos ingresos con la explotación y las cargas impositivas a un bien tan

preciado y necesario.

|

| Las salinas de Torrevieja (Alicante). Foto Corbis, (https://www.traveler.es/naturaleza/galerias/las-salinas-mas-espectaculares-de-espana/1301/image/64281) |

3. LA SAL SE VENDÍA EN EL ESTANCO DE

CASA SALADA

Actualmente asociamos la palabra estanco a la tienda que expende tabaco y sellos postales; dos

productos estancados. Sin embargo el Estanco del tabaco no fue el primero en

España. El Estanco de la sal fue

anterior, se decretó en el año 1564;

el del tabaco se estableció 72 años

después, comenzó en Castilla en 1636

y ese mismo año se aplicó también en Aragón por decreto de las Cortes (Asso,

1798).

El Estanco de la sal en

España lo impuso Felipe II, en

1564, con resultado desigual. Veremos en el capítulo 6 que el antiguo reino de Aragón, amparado por sus fueros,

se resistió temporalmente hasta que Felipe

V anuló dichos fueros. En 1736 todo

el territorio aragonés se sumó al Estanco nacional. Desde esa fecha el Estanco

de la sal fue general y efectivo en toda España hasta su abolición definitiva en 1869.

Numerosos países, al igual que España, estancaron la sal. En Italia, por ejemplo, el Estanco duró

hasta 1970. Muchos de sus establecimientos aún conservan el cartel de “sale

e Tabacchi” (“sal y tabaco”); en el mismo punto de venta los ciudadanos

compraban la sal y el tabaco.

|

| Estanco italiano en la ciudad de Arezzo, donde se vente sal y tabaco. Foto de Howard Stanbury (https://www.flickr.com/photos/stanbury/8108477276/) |

En España los puntos de

venta de la sal y del tabaco ocuparon locales diferenciados. La provincia

de Huesca en el año 1856 tenía autorizadas 352 expendedurías de Sal, conocidas popularmente

como “toldos” y 256 de tabaco (Instituto Nacional de Estadística, 1858).

En La Puebla de Castro, según nuestras averiguaciones, tanto el alfolí (almacén de la sal) como el estanco

de la sal, es decir, el “toldo” o

tienda donde se vendía la sal al por menor, los regentaban los habitantes de Casa Salada y probablemente estarían localizados

en dependencias de la propia Casa Salada,

actual Casa de Vicentón de Nieves.

|

| Autor de la foto: Juanjo Clapés Morancho. https://puebladecastro.blogspot.com/search/label/.%C3%8Dndice%20de%20Casas%20del%20Pueblo |

El estanquero de Casa Salada vendía

la sal por fanegas, almudes y cuartillos; medidas de volumen utilizadas en

Aragón para contar oficialmente y vender la sal. Una fanega o hanega aragonesa

equivalía a 22’42 litros de sal, un almud

a 1’87 litros y un cuartillo a 0’62

litros.

|

| Fanega y almud. Medidas de volumen aragonesas. |

El abastecimiento del estanco de La Puebla provenía del Alfolí General de Naval. Desde éste la

sal era transportada por arrieros (trajineros) que

surtían las necesidades tanto del estanco pueblense como de otras expendedurías

autorizadas de la provincia.

|

| Alfolí de Naval. Foto de José Luis Pano. |

Para asegurar los ingresos de la Hacienda Estatal y un rigor en la

administración de la extensa red de estancos de sal distribuidos por el

territorio español, el Estado se dotó de una amplia infraestructura funcionarial: un cuerpo policial específico (el Resguardo de salinas; ver el capítulo 6) y funcionarios encargados

de inspeccionar la extracción de la sal, su almacenamiento, su transporte, su

venta, la calidad del producto, los precios, las pesas y medidas, etc. (Lapeña,

1984).

4. LAS SALINAS DE LA PUEBLA DE CASTRO

En La Puebla de Castro, antes

del Estanco de la sal (en Aragón se impuso a principios del s. XVIII), existían

dos explotaciones salineras: una en

el paraje denominado “Las Salinas” y

otra en Fuen Salada, junto al

yacimiento arqueológico de Labitolosa.

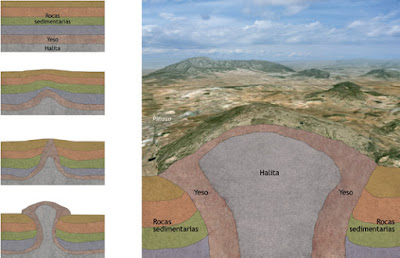

Hagamos un breve recorrido por su historia geológica. Las salinas de La Puebla de Castro tienen su origen en una cuenca marina de gran extensión, en terrenos que hace más de 200 millones de años, en el periodo Triásico Superior, estaban ocupadas por el mar del Tethys. Movimientos tectónicos ascendentes favorecieron la retirada progresiva del mar dando lugar a lagunas de poca profundidad con agua salada. La existencia de un clima árido propició una fuerte evaporación dejando grandes depósitos de sales. Luego, sobre estos sedimentos, llegaron otros depósitos continentales componiendo un terreno denominado facies Keuper formado por areniscas, calizas, yesos, arcillas y sales.

Los materiales de las capas inferiores (sal gema, yesos, arcillas),

al tener menor densidad que los

materiales posteriores (de las capas superiores de sedimentación), fueron

ascendiendo a la superficie formando el diapiro

de La Puebla de Castro (Desafío Ribagorza, 2015).

Los expertos en geología José

María Mata Perelló y Jaume

Vilaltella Farràs (Mata y Vilaltella, 2005) confirman la ubicación de las salinas de La Puebla de Castro en

afloramientos de materiales arcillosos y yesosos con presencia de halita (sal

de roca). El agua de lluvia que atraviesa los estratos superiores y el agua

subterránea que circula en contacto con los materiales de estas formaciones

geológicas los va lixiviando, los lava, disolviendo las sales más solubles, para

alumbrar como salmuera en

manantiales (agua que lleva disuelta una

concentración de sal muy superior al agua de mar).

Para obtener la apreciada sal se sometía la

salmuera a un circuito de balsas y eras de poca profundidad que facilitaban la

evaporación del agua hasta lograr la cristalización de la sal. Describimos el

proceso en el capítulo 7.

|

| Panorámica del diapiro de La Puebla de Castro visto desde el del castillo de Castro. Foto publicada en: http://desafioribagorza.blogspot.com/2015/10/geo-ruta-1-diapiro-de-la-puebla-de.html |

Las dos salinas

de La Puebla de Castro.

La situada en el paraje denominado “Las Salinas” era trabajada por los habitantes de Casa Salada. Las distintas obras de

acondicionamiento de los campos para el cultivo moderno del cereal han borrado

todo resto del antiguo salinar. Los mayores del lugar recuerdan la finca que

allí tenían los de Casa Salada con una construcción, hoy arrasada, dedicada a

dar servicio a la explotación. La imposición del Estanco de la Sal (principios del s. XVIII) les obligó a cerrar la salina a cambio de una

compensación económica (proceso que veremos en el capítulo 6). Perdido su negocio, aprovecharían la oportunidad que

les ofrecía el nuevo monopolio estatal de la sal y, haciendo valer su

experiencia, cogerían la regencia del “toldo” o expendeduría oficial de sal que

se abría en el pueblo.

En el mismo paraje de “Las Salinas” se encontraba la Chesera de la Torremata (Torre Mata),

cerrada hace varias décadas. Las cheseras o fábricas de yeso fueron muy comunes

en La Puebla de Castro. Muchas familias de la localidad tenían su propia

chesera para consumo propio. Las había más potentes, como la de “la Torremata”

cuyo producto era muy apreciado por su calidad en los pueblos del contorno. La

dedicación al yeso (aljez) les valió a los pueblenses el mote de aljeceros (Andolz, 1996), con el que completan

el otro sobrenombre, que ha perdurado hasta nuestros días, el de morcilleros.

La segunda salina, probablemente

más antigua, se alimentaba del manantial de salmuera denominado Fuen Salada, situado en la cabecera del

Barranco de Fuen Salada, muy próximo

a la ciudad hispanorromana de Labitolosa.

Los expertos consideran que estas salinas eran explotadas desde la romanización,

abasteciendo las necesidades de consumo de la ciudad de Labitolosa y utilizando

sus posibles excedentes para la exportación. Abastecieron también a los

asentamientos que en la misma zona se establecieron posteriormente: el castillo

visigodo de Muns habitado por la

famila Uskara y el mítico Bahlul ibn Marzuq, el poblado moro de Mialica

y el hins o castillo musulmán de Castro Muñones

(Muñones).

|

| Fuen Salada en el entorno de la ciudad Romana de Labitolosa. La Puebla de Castro. Autor: Pedro Bardají Suárez. |

También aquí, en las proximidades de Fuen Salada, existía una chesera (fábrica de yeso).

Las Salinas y Fuen Salada son las dos explotaciones de sal, en terrenos

de La Puebla de Castro, de las que tenemos referencia. Pero, a lo largo de la

historia, no fueron las únicas que

se utilizaron. Durante la Edad Media

tanto la Real Casa de Castro como el

Abadiado de Castro hicieron aprovechamiento de otros salinares situados

en territorios de su influencia.

El historiador local Antonio

Torres Rausa (Torres, 2005) cita varios documentos en los que el rey Jaime I el Conquistador cede

temporalmente a su hijo Fernán Sánchez,

primer Barón de la Real Casa de Castro, los rendimientos de las salinas de Naval.

El historiador y sacerdote Francisco

Castillón Cortada (Castillón, 1985) sostiene que el abadiado de Castro y la Baronía

de Castro disfrutaron de privilegios sobre las salinas de Aginaliu-Juseu, Calasanz y Peralta de

cuyo aprovechamiento, considera, se sirvieron para ayudar a financiar la

construcción y mantenimiento de edificios en Castro así como para atender las

necesidades del clero de la Iglesia de Castro.

|

| Balsa de almacenamiento y concentración de las salinas de Aguinaliu-Juseu. Foto de José María Mata Perelló y Jaume Vilaltella Farràs. |

Era algo habitual que abadiados y monasterios defendieran

derechos, más o menos legítimos, sobre un bien tan necesario y lucrativo como

la sal. La historiadora Ana Isabel

Lapeña Paúl (Lapeña, 1984) ha estudiado el tema y pone como ejemplo al monasterio de San Juan de la Peña que aseguró

su abastecimiento de sal y la especulación y comercialización de determinadas

salinas utilizando el recurso de falsificar

documentos para justificar los supuestos derechos del monasterio sobre las

mismas.

En los dos siguientes capítulos repasaremos el uso que hicieron de

la sal los reyes de Aragón durante la Edad Media y, luego, analizaremos el

periodo del Estancamiento.

5. APROVECHAMIENTO DE LAS SALINAS POR

LOS REYES DE ARAGÓN DURANTE LA EDAD MEDIA

Los reyes de Aragón, desde la fundación del reino y durante toda

la Edad Media, encontraron en las salinas una fuente continua de ingresos. Una

constante de los gobernantes de la época. Varias

eran patrimonio de la corona, las más de

las veces por expropiación forzosa, el resto pertenecían a particulares, instituciones

religiosas y a nobles y comerciantes. La corona explotaba directamente

algunas de sus salinas, otras las arrendaba, a lo que sumaba lo recaudado por

impuestos a la venta de la sal y otras tasas (Lapeña, 1984).

Veamos algunas formas

utilizadas por la Hacienda aragonesa para recaudar dinero con la sal:

- Albarán o albara: impuesto directo sobre la producción de sal.

- Lezda: impuesto por el comercio de la sal.

Acopios o encabezamientos: la obligatoriedad de comprar periódicamente una cierta cantidad de sal, se utilizara esta o no, a una determinada salina y a un precio fijado, sancionando su incumplimiento con una multa. Jaime II de Aragón, el Justo, en el año 1300 dispuso que todas las cabezas de la casa, incluyendo los hijos mayores de 7 años, tenían la obligación de comprar una concreta cantidad de sal a los alfolíes del rey (Asso, 1798). En ocasiones estas obligaciones alcanzaban a los niños mayores de 3 años (Gual, 1965). Otras veces los acopios iban dirigidos a la localidad, en cuyo caso el concejo debía adquirir la cantidad tasada para sus habitantes y cabezas de ganado y luego distribuirla entre los vecinos.

Jaime II, el justo, rey de Aragón.

Oleo sobre lienzo de Felipe Ariosto,

año 1634. Museo del Prado.- Monopolios locales y temporales: concesión real a determinados particulares para que pudieran extraer sal y abastecer con ella, con su venta en exclusiva, a una determinada parte del reino. Las distintas localidades tenían asignada una salina a la que obligatoriamente debían comprar la sal. En 1247 el rey Jaime I el conquistador concedió a la salina de Naval el monopolio para el abastecimiento y la venta en exclusiva a gran parte de la actual provincia de Huesca a excepción de las ciudades de Huesca y Barbastro.

Las salinas de mayor tamaño

no pertenecientes a la corona solían tener no uno sino varios propietarios con sus respectivos derechos, siendo las

combinaciones más frecuentes las siguientes:

- Un conjunto de vecinos de la localidad. Cada cual poseía la propiedad y derecho de explotación de distintas zonas y de diferentes proporciones o cantidades de agua salada al año.

- Instituciones religiosas. Solían adquirir la propiedad parcial o total o un derecho sobre las salinas por donación de particulares o por concesiones reales. Les reportaba ingresos fijos con los que mantener el culto, la iglesia, el monasterio…

- Nobles y comerciantes a los que el rey les concedía por un tiempo o les trasfería su derecho real sobre una salina y su producción, en compensación o pago por servicios prestados. En otras ocasiones las adquirían tras sacarlas a la venta el rey por tener necesidad de dinero para hacer frente a deudas o apuros económicos.

Las salinas de Naval, como otras de la zona, eran tradicionalmente

laboreadas por los moriscos. Cuando en

1610 los moriscos aragoneses

salieron del reino por el decreto de expulsión

de Felipe III, la población cristiana tuvo que ocupar los puestos y labores

que dejaron vacantes (Rodriguez, 2015).

6. EL ESTANCO DE LA SAL

Durante el reinado de Felipe

II, 1564, se decretó el Estanco de la sal en España, monopolio

constituido en favor del Estado, con resultado desigual (Rodríguez, 2015). Felipe IV avanzó su aplicación;

promulgó la Real Cédula de 22 de junio

de 1631 y organizó una administración capaz de controlar la producción,

distribución y el cobro. Esta administración y gestión tributaria no se aplicó a las salinas aragonesas al quedar protegidas por los fueros del Reino de Aragón. La

situación cambió en 1707, en plena

Guerra de Sucesión, cuando Felipe V

decretó la abolición del Consejo de

Aragón y sus fueros (“Decreto de

Nueva Planta”). Desde ese momento Aragón pasó a regirse por las mismas

leyes que Castilla. En 1709 Felipe V

emitió una orden general por la que incorporaba

al Estado español todas las salinas del reino de Aragón: manantiales,

pozos, minas, lagunas saladas y prados de agua salada; todas las salinas sufrieron

expropiación forzosa.

|

| Felipe V, rey de España desde el 1700 al 1746. Retrato al oleo pintado por Jean Ranc en 1723. Museo del Prado. |

¿Cuántas salinas se expropiaron en la provincia de Huesca?

D. Juan Bautista Mariete

y D. Juan Antonio Mañas fueron los

visores designados para inspeccionar los recursos salineros del partido de

Huesca (Plata, 2006): 5 pozos, 63 manantiales, 2 minas y 2 lagunas de agua

salada. Tras recibir los correspondientes informes, Hacienda optó por mantener únicamente en funcionamiento las dos principales, las salinas de Naval y las de Peralta, por considerar que la calidad y cantidad de sal que

producían era suficiente para abastecer las necesidades de la provincia. El

resto fueron inutilizadas y custodiadas para evitar su uso. El proceso culminó

en 1736.

Entre las salinas

destruidas, inutilizadas o cegados sus manantiales estaban las de La Puebla de Castro (las Salinas y Fuen Salada) y las de Aguinaliu,

Juseu, Secastilla, El Grado, Calasanz, Gratal, Escalete, Clamosa, Palo y

Salinas de Trillo. En compensación por

el cierre forzoso se les ofreció a sus dueños una indemnización económica.

La explotación de las

salinas abiertas y sujetas al Estanco la llevó directamente el Estado. En

ocasiones las arrendaba a sus antiguos dueños o a particulares con la

obligación de entregar la sal producida al precio que Hacienda estableciera por

fanega. Toda la sal que se fabricaba iba a parar a los almacenes o alfolíes de la Hacienda Estatal, que era quien fijaba

el precio y la distribuía a las expendedurías

autorizadas o “toldos” que la

acercaban finalmente a los consumidores.

Las salinas de Naval

abastecían 8 alfolíes: Huesca, Barbastro, Jaca, Biescas, Ainsa, Berdún,

Ayerbe y Sariñena. Las salinas de

Peralta abastecían 4 alfolíes: Benabarre, Benasque, Campo y Fraga (Plata,

2006). En La Puebla de de Castro el estanco

o “toldo” regentado por los de Casa Salada se surtía directamente del alfolí general de Naval.

En 1834, en plena

vigencia del Estanco de la sal, el Diccionario

de Hacienda con aplicación a España (Canga, 1834) recoge que las salinas de

La Puebla de Castro permanecían cerradas y sin labrar. En esa fecha, en todo Aragón solo estaban abiertas y

sujetas al Estanco 9 salinas: Naval

y Peralta en Huesca; Remolinos, Castellar y Sástago en Zaragoza; Armillas,

Arcos, Ojos negros y Valtablado en Teruel; siendo las de Castellar y Remolinos

de piedra (sal sólida) y las otras 7 de salmuera.

|

| Trabajando en las salinas de Naval. Foto de salinardenaval.com (https://salinardenaval.com/historia/) |

Recapitulemos: el Estanco de

la sal supuso el control por parte de la Corona Española de la producción, la

distribución y el comercio de la sal en todos sus territorios incluidas sus

posesiones de ultramar. La sal llegó a ser una de las principales fuente de

ingresos del Tesoro. Cada persona iba a los estancos o expendedurías oficiales

de venta (“toldos”) a comprar la sal que necesitaba para el consumo.

Mientras estuvo vigente el Estanco hubo periodos en los que la

administración del Estado impuso también los encabezamientos o acopios

a la población y al ganado; una

medida que, como hemos visto en el capítulo

5, se utilizaba desde mucho antes en el reino de Aragón. Para su aplicación

se elaboraron censos fiables de población y del ganado. El encabezamiento se generalizó en 1750 y estuvo vigente

hasta su abolición en 1835. El

historiador Albert Fàbrega (Fàbrega,

2020) ha estudiado bien este proceso. Consistía en fijar la cantidad de sal que

cada pueblo debía consumir durante el año, tanto para el gasto humano como para

el consumo del ganado. Los concejos municipales debían nombrar un síndico que

era quien tenía que personarse en el alfolí de referencia de ese municipio para

retirar la cantidad de sal acordada. Luego esta sal se distribuía entre los

vecinos. Pocas veces las cantidades ajustadas se correspondían con las

necesidades reales de la población, por lo que a menudo faltaba o sobraba sal. Una

Instrucción del 16 de Abril de 1816 estableció

el consumo obligatorio de media

fanega por persona y año, una cuartilla por cada pareja de animales de yugo al

año y una fanega por cada 100 cabezas de ganado al año. Si los administradores

de los alfolíes detectaban que los síndicos de los pueblos no recogían la sal

que tenían asignada para el año, estaban facultados para multarles exigiéndoles pagar el importe íntegro de la sal sin

ningún derecho a reclamar el género.

Los acopios fueron abolidos por Real Decreto a partir del 1

de Enero de 1835. El Estanco de la sal funcionaría a partir de entonces de

la misma manera que el Estanco del tabaco. El profesor de economía política y

ministro de Hacienda José de la Peña y

Aguayo (Peña, 1838) describió la abolición de los encabezamientos como el

fin, para las poblaciones del reino, de la obligación que hasta entonces tenían

de sacar de los almacenes un número determinado de fanegas para repartirlas

entre los vecinos, y por consecuencia “se

dejaba a la buena fe de la gente el ir a surtirse a los toldos (expendedurías

oficiales)”. En su análisis afirmó que, “…en

un país en donde abundan las salinas y las aguas saladas, era de presumir que luego que cesasen los acopios forzados,

nadie acudiese a los toldos de la Hacienda para comprar la sal a 52 reales la

fanega, cuando los contrabandistas la llevan a las mismas puertas de las casas

de los consumidores al precio de 8 o 10 reales."

El contrabando y el fraude

pervivieron mientras estuvo activo el Estanco de la sal. En algunas épocas el

precio de venta llegó a ser 10 veces superior al coste de producción. Y es que resultaba

muy socorrido engordar los impuestos a la sal para financiar conflictos bélicos

y obras públicas como la construcción y mantenimiento de canales y caminos. Lógicamente

estas medidas resultaron muy impopulares, especialmente para las clases bajas,

las principales perjudicadas, que intentaron

evitar los precios abusivos recurriendo a las fuentes y salinas cerradas, al

contrabando, al robo de la sal o a la compra-venta en negro.

Para intentar frenar el robo

y el contrabando, las salinas se cerraron y protegieron con muros y para su vigilancia se creó un cuerpo policial uniformado denominado

el Resguardo de salinas.

El Resguardo de salinas

perseguía a los delincuentes y vigilaba tanto las explotaciones abiertas, para

que evitar robos, como las salinas cerradas y prohibidas, para que nadie extrajera

sal gratuitamente de ellas. Además de los guardias del resguardo, Hacienda contaba

también con empleados dedicados a controlar a los fabricantes y evitar robos y

fraudes.

Las salinas importantes dispusieron de un destacamento permanente

de guardias del Resguardo que se alojaban en una caseta destinada a la

guarnición.

|

| Salinas de Peralta de la Sal Antigua casa del vigilante de la salina. Dese lo alto dominaba todo el conjunto. Dominaba el conjunto. Autor de la foto: Santiago Noguero Mur (https://www.santiagonoguero.es/las-salinas-de-interior/) |

El 15 de mayo de 1848 el

cuerpo de Resguardo de las Salinas se

integró en el ejército y pasó a depender del Ministerio de la Guerra en

cuanto a organización y del Ministerio de Hacienda en cuanto a prestar servicio

de proteger las rentas y tributos del Estado.

En 1858 la provincia de Huesca contaba con 77 carabineros del cuerpo del Resguardo

de salinas con el puesto de comandancia en Naval.

El coste de mantenimiento de este cuerpo de vigilancia llegó a superar los

demás costes juntos de fabricación, transporte y administración de la sal

(Calvo y Calvo, 2020).

|

| Uniformes del Real Cuerpo de Carabineros de España. Foto de: http://www.arscreatio.com/revista/articulo.php?articulo=1465 |

También a nivel legislativo

y judicial se persiguió el fraude, el robo y el contrabando. Se promulgaron

normas y se aplicaron severas penas para

disuadirlo. Como ejemplo, durante el reinado de Felipe V se promulgó la Real

Cédula de 5 de febrero de 1728 (Gallardo, 1808), estableciendo que quienes robaran

sal o salmuera deberían restituir la sal robada o su valor y, dependiendo de la

gravedad del hecho, serian castigados con multa en torno a los 2.000 ducados y

penas mayores: “si fuere noble o persona

decorada” 6 años de presidio en África,

y siendo “plebeyo” con penas de 6 años de galeras y 200 azotes. Estas

penas se agravaban para los que ayudaban a los ladrones.

El Desestanco de

la sal.

Las Cortes Constituyentes de 1869 declararan el Desestanco de la sal. La Ley se promulgó el 16 de junio de

1869 y empezó a regir el 1 de enero de 1870. Declaró libre la fabricación y

venta de la sal. Las salinas activas se devolvieron a sus anteriores

propietarios o se subastaron y se permitió la reapertura de algunas

inutilizadas y la construcción de otras nuevas (Rodríguez, 2015). En La Puebla

de Castro, ya lo hemos contado, se recuperó, solo para uso doméstico, el

manantial de Fuen Salada.

7. ESTRUCTURA TRADICIONAL DEL SALINAR

Diversas son las formas de obtener sal: por evaporación del agua

del mar, extrayéndola de minas de de sal gema, mediante la cocción de

determinados vegetales con alta concentración de sal, y por decantación y

evaporación del agua salada de ríos, lagos y manantiales.

En este último capítulo vamos a describir la obtención de sal de

manantiales siguiendo el prototipo de las salinas

tradicionales de la provincia de Huesca.

Empezaremos el recorrido por la fuente o por el pozo

artesiano (algunos de hasta 12 metros y más de profundidad) que suministraban

la salmuera; un agua que lleva disuelta una concentración de sal muy superior al agua

de mar. Desde aquí la salmuera se canalizaba hasta la balsa de almacenamiento y concentración (también llamada “pozanca”,

“poza” o “depósito”). En esta balsa permanecía estancada varios meses para que evaporara

el agua y se concentrara la sal en el agua que iba quedando. En el caso de que

la balsa recibiera agua de lluvia, al ser ésta menos pesada que el agua salada,

quedaba en la zona superior. Un conducto en la parte inferior de la balsa facilitaba

extraer el agua más concentrada en sal del fondo, sin que se mezclara con la

superficial, y conducirla a una balsa

auxiliar o pozo adosado, desde el que se distribuía, mediante canales, a

las Eras de cristalización.

|

| Salina de Calasanz. En la parte inferior de la foto se aprecia claramente la balsa de almacenamiento y concentración. En la parte superior, las Eras de cristalización. Autor de la foto: Santiago Noguero Mur (https://www.santiagonoguero.es/las-salinas-de-interior/) |

Las Eras de cristalización (plataformas

o terrazas de evaporación) adoptaban formas

cuadradas, rectangulares o adaptadas al terreno. Sus dimensiones oscilaban

entre los 10 y los 20 metros cuadrados. Componían su fondo, cantos y tierra

prensados, y las paredes, tierra apisonada. Las mejoras incorporaron baldosas

de cerámica o barro cocido para el fondo, y para las paredes divisorias de las

eras, tablones de madera o mampostería recubierta por baldosas de cerámica con

arcilla en las uniones para evitar filtraciones.

El proceso de evaporación

en las Eras duraba varios días, dependiendo de la presencia o ausencia de

tormentas. El agua dulce de la lluvia, menos densa que el agua salada, quedaba

en la zona superficial y se eliminaba mediante el sangrado: las paredes de las eras contaban con orificios en la

parte alta que se destapaban para este fin.

A medida que iba evaporándose el agua, la sal comenzaba a

cristalizar en la superficie formando estructuras ligeras que flotaban sobre el

agua llamadas espuma de sal o flor de sal.

|

| Espuma de sal o flores de sal en las salinas de Naval. Foto de Huescalamagia.es (https://www.descubrehuesca.com/huesca/el-salinar-de-naval/) |

Al avanzar la evaporación, la sal cristalizaba en el fondo de la

era. Se recogía amontonándola en un lado de la misma, donde permanecía varios

días para que escurriera el agua.

|

| Salinas de Naval. Foto de Huescalamagia.es (https://www.descubrehuesca.com/huesca/el-salinar-de-naval/) |

De ahí se llevaba y acumulaba en el almacén ubicado en el propio salinar. El edificio solía contar con dos pisos: la planta baja para zona de almacenaje y la planta alta servía de vivienda del administrador.

|

| Almacén de sal. Salinas de Añana (Álava). Foto de: http://www.euskonews.eus/0511zbk/gaia51104es.html |

Otro edificio, habitual en la época del Estanco de la sal, era la

caseta para el Resguardo de la salina,

cuerpo de vigilancia oficial, del que hemos hablado en el capítulo anterior.

Del almacén del salinar la sal era trasladada (“entroje”) al Alfolí (depósito general) también

llamado Almudín, localizado en el

pueblo. Desde éste pasaba finalmente a los “toldos” o puntos autorizados de venta.

8. BIBLIOGRAFÍA

Andolz Canela,

Rafael (1996), Más humor aragonés, Mira Editores, ISBN: 978-84-88688-33-0

Asso, Ignacio (1798), Historia de la

economía política de Aragón, Zaragoza.

Calvo Rebollar

Miguel (2017), El mineral de los 14.000

usos. La utilización de la sal a lo largo de la historia, De re metallica:

revista de la Sociedad Española de la Defensa del Patrimonio Geológico y

Minero, Nº 28, Madrid.

Calvo Rebollar,

Miguel y

Calvo Sevillano, Guiomar (2020), Sal

y salinas en la provincia de Huesca, Editorial Prames, ISBN:

978-84-8321-506-7

Canga Argüelles,

José (1834), Diccionario de Hacienda con aplicación a España, Imprenta de don

Marcelino Calero y Portocarrero, Madrid.

Catillón Cortada,

Francisco (1985), Las salinas de Aguinaliu, Calasanz, Juesu y Peralta (Huesca),

Argensola: Revista de Ciencias Sociales del Instituto de Estudios

Altoaragoneses, Nº 99, pag. 69-90, ISBN: 0518-4088

Desafío Ribagorza (2015), Geo-Ruta 1: Diapiro de La Puebla de Castro,

http://desafioribagorza.blogspot.com/2015/10/geo-ruta-1-diapiro-de-la-puebla-de.html

Fàbrega, Albert (2020), Apuntes sobre la historia de la sal en

España, 2020.

Gallardo

Fernandez, Francisco (1808), Origen, progresos y estado de las rentas de la Corona de

España, su gobierno y administración.

Imprenta real, Madrid.

Gual Camera,

Miguel (1965), Para un mapa de la sal hispana en la Edad Media, en Homenaje a

Jaime Vicens Vives. I, Barcelona.

Instituto

Nacional de Estadística (1858), Número de expendedurías de sal, administraciones subalternas y Estancos

existentes en 1856, valores de los tabacos, importe de los premios de la

expedición y de la proporción entre estos y aquellos, Anuario 1858, Fondo

documental del Instituto Nacional de Estadística.

Lapeña Paúl, Ana

Isabel (1984), San Juan de la Peña y la posesión y explotación de Salinas, Aragón

en la Edad Media, Nº6, ISBN: 0213-2486

Mata Perelló,

Josép María y Vilaltella Farrás, Jaume (2013), Salinas continentales pirenaicas de Aragón,

Rodeno: revista de geología aragonesa, Nº12, ISBN: 1131-5393

Plata Montero,

Alberto (2006), El ciclo productivo de la

sal y las salinas reales a mediados del siglo XIX, Edita Diputación Foral

de Álava, Departamento de Urbanismo y Medio Ambiente, Vitoria, ISBN:

84-7821-638-3

Peña (de la) y

Aguayo, José. (1838), Tratado de la Hacienda de España, Imprenta de la Compañía

Tipográfica, Madrid.

Rodríguez Gómez,

Juan Miguel (2015), La sal y las salinas de naval. El oro blanco del Somontano,

Editorial Instituto de Estudios Altoaragoneses, ISBN: 978-84-8127-268-0

Torres Rausa,

Antonio (2015), Castro en la Edad Media, Fernán Sánchez de Castro primer barón de la

Real Casa de Castro, https://puebladecastro.blogspot.com/2011/10/castro-en-la-edad-media-6-fernan.html